小火箭如何导入节点视频

国家航天局与国家原子能机构10月6日发布嫦娥六号月球背面样品最新成果:中核集团联合北大、山大利用单斜辉石-熔体等多种温压计,对背面玄武岩进行岩石学与地球化学分析,发现其结晶温度约1100℃,比正面嫦娥五号样品低约100℃;重建出的月幔潜能温度背面约1400℃,亦较正面低约70℃。遥感数据验证结果一致,首次为月球“二分性”现象提供直接温度证据。月幔温差或解释为何背面月海仅1%—2%、地形更崎岖且放射性元素亏损。论文已在线发表于《自然·地球科学》。

近日,天兵科技宣布完成近25亿元人民币Pre-D轮和D轮新增融资。两轮融资由国裕高华、济钢集团、东方资产、申万投资、中银资产、贵阳工业发展基金、北交联合、湖南盛力投资、湖南高新纵横、青水慧星等多家知名机构共同完成。本轮融资将主要用于火箭及发动机批产备产备料、新一代发动机与火箭研制。

据介绍,天兵科技成立六年来已完成多轮融资。2023年4月,天兵科技自主研发的天龙二号中型液体运载火箭成功首飞,成为二十多年来全球第一家首飞即成的民营液体火箭企业。

2025年9月15日,天兵科技刚在山东海阳东方航天港,成功完成天龙三号大型液体运载火箭一级动力系统全系统海上试车,刷新了国内商业航天液体火箭发动机推力纪录。

天兵科技称,天龙三号也是我国商业航天首款有望实现近地轨道运力超20吨的大运力液体火箭,性能对标国际主流的SpaceX猎鹰9号,可实现一箭36星组网发射,全面适配我国卫星互联网“低成本、高可靠、高频次”的发射需求,将在全球卫星互联网“竞速卡位赛”中填补我国大运力火箭空缺,加速国家低轨星座规模化部署进程。

据钧天航宇官微9月30日消息,北京钧天航宇技术有限公司完成数亿元B轮融资,投资方包括江苏省惠山高新区产业基金惠萃恒益、彬复资本、惠山科创集团、锡创投,本轮融资将用于SAR卫星研发生产基地与数据中心项目建设运营。

据悉,该公司今年完成了首颗SAR卫星——钧天一号04A星的研制,与公司自主研发的卫星管控与应用服务平台相配合,可提供城市监管、建筑物及道路桥梁沉降监测、山体滑坡预警、水利设施监测等一系列卫星应用服务;同时,新一代模块化融合通信卫星的研制也在稳步推进中。

Nova采用两级完全可重复使用设计:上面级配备主动冷却不锈钢防热盾与推力室,可像直升机一样垂直降落;一级计划搭载七台液化天然气/液氧发动机,通过栅格舵与反推回收。公司宣称单次发射目标成本低于1000万美元,有效运力约5吨至近地轨道,且可在24小时内完成再次飞行。首飞计划2026年从卡纳维拉尔角LC-14工位升空,已签多份商业与政府机构意向订单。

斯托克空间成立于2019年,创始人为前蓝色起源与SpaceX工程师安迪·拉普萨(Andy Lapsa)与汤姆·费尔德曼(Tom Feldman)。公司2023年9月成功完成Hopper-1垂直起降原型机百米级跳跃,验证主动冷却防热技术与精确着陆算法。新一轮融资后,公司将在2024-2025年继续开展一级全尺寸静态点火、跨声速返回与海上平台回收试验,并启动上面级再入-着陆综合测试,力争成为继SpaceX之后第二家实现火箭完全重复使用的美国企业。

SpaceNews梳理2025-2026年美欧最新国防预算发现,大西洋两岸正以“战时速度”把太空列为优先领域,直接改写商业航天订单结构。美国国会将太空军2026财年需求从290亿增至295亿美元,其中62亿用于“扩散型星座”,比2023年翻一倍;导弹跟踪卫星(MTC)追加21亿,并要求2027年前再发120颗。五角大楼首次为“机动补给与在轨服务”单列5亿美元,计划2026年起采购商业加油、拖船与GEO延寿平台,预计带来年均10亿美元市场。欧洲方面,欧盟委员会将“永久结构性合作”(PESCO)太空预算提高至80亿欧元,并首次允许成员国用欧盟资金采购商业遥感与通信服务;英国把“天网”卫星升级合同加速至2028年,金额36亿英镑,要求30%分包给OneWeb、Reaction Engines等民营公司;法国2025-2030年国防法案新增38亿欧元专款,用于建设本土低轨光学与雷达侦察网,并鼓励阿里安集团联合初创企业采用批量小卫星方案。

③传统军工巨头被迫与SpaceX、Planet、Rocket Lab等共享供应链,加速可重复使用火箭、低成本相控阵天线与AI地面软件标准化。简言之,地缘政治正把商业航天变成“防务预算外溢”的最大受益者,也令技术路线与出口管制更紧密挂钩。

2025年10月8日,蓝色起源(Blue Origin)在西得州1号发射场完成New Shepard第六次载人任务NS-30,也是该型号2025年度第10次飞行(含货运)。飞船载6人——4名付费游客、1名日本科研乘客与1名公司工程师——越过了海拔100 km的卡门线分钟失重后安全伞降。助推器第15次回收成功,刷新单枚火箭复用纪录。至此,New Shepard累计已将94名普通人送入太空,2025年载人航班数比去年全年翻一倍。

公司透露,2026年起把载人节奏提高到“每月双班”,并首次开放6座全女性乘员组包机预约;票价仍维持每人125万美元,但推出“科研优先”时段,可搭载30 kg微重力有效酬载。本次飞行还验证了新升级的二氧化碳 scrubber 与柔软着陆缓冲座椅,为即将启动的轨道级火箭New Glenn载人舱做技术铺垫。业内分析认为,蓝色起源借高频亚轨道飞行持续回笼现金流,并替未来商业空间站、月球着陆器项目积累载人数据与品牌信任,但面临维珍银河“德尔塔”机队2026年投入竞争的压力。

2025年10月,美国蜂窝基础设施公司AST SpaceMobile宣布与电信巨头Verizon达成价值6.5亿美元的多阶段合作协议,共同部署低轨直联手机(D2D)宽带星座。Verizon立即支付1亿美元现金,并承诺后续5亿美元用于定制卫星载荷与地面网关;AST计划2026年底前再发17颗“BlueBird v4”,使在轨卫星增至25颗,初步覆盖全美48州及波多黎各。新卫星采用64平方米可折叠相控阵天线 Mbps窄带数据,目标终端为现售普通手机,无需换芯或外置天线。

此次结盟被视为对SpaceX“星链D2D”计划的直接回应:星链已获T-Mobile独家合作,2025年9月完成首批84颗D2D卫星在轨测试,计划2026年提供全美短信服务。AST则强调其L波段频率优先权(ATC牌照)与更大天线增益,可在相同功率下提供更高链路余量,并已与AT&T、沃达丰、乐天移动等签署谅解备忘录。FCC正在评估两家公司的射频干扰与紧急呼叫接入方案,预计2026年一季度发放全面商业运营许可。若获批,美国消费者将首次拥有两套全国覆盖的卫星直连手机网络,竞争焦点集中在资费、终端兼容性与灾难应急优先级。

美国太空军太空系统司令部2025年10月7日宣布,蓝色起源赢得一份价值7820万美元的固定价格合同,用于扩建卡纳维拉尔角LC-36附近现有卫星处理设施(Space Infrastructure Processing Facility, SIPF)。工程内容包括:新建一座8800平方米的无尘洁净间、可容纳两颗重型地球同步卫星的并行组装区、24小时连续运行的热真空与电磁兼容试验舱,以及可对接New Glenn、火神、猎鹰重型等多型火箭的滚动式转运通道。项目预计2027年三季度完工,届时可把目前单颗卫星平均周转时间从45天压缩至18天,年处理能力由8颗提升至20颗,满足军用扩散型星座与商业超大平台混合需求。合同允许太空军、国家侦察局及盟友共享场地,蓝色起源也可为非政府客户提供按次付费服务,预计每年为公司增加2500万美元第三方收入。此举被视为太空军“商业增强太空能力”策略的又一落地案例,既降低政府自建成本,又为New Glenn争取更多卫星搭载订单;同时,SpaceX与洛克希德·马丁也在竞标下一阶段1.2亿美元的“移动式卫星处理中心”合同,卡角正加速成为美东商业卫星高密度总装枢纽。

2025年10月,小型运载火箭制造商Firefly Aerospace宣布达成价值8.55亿美元的现金加股票协议,收购总部位于新泽西、专精空间情报与光电载荷的防务承包商SciTec。交易预计2026年一季度完成,需经美国外国投资委员会(CFIUS)批准。Firefly CEO杰森·金表示,收购将立即带来三方面协同:

1. 将SciTec为导弹跟踪、高空红外预警开发的先进算法与Firefly计划中的“ Elytra”轨道转移飞行器结合,提供从发射到数据下传的端到端服务;

2. 利用SciTec年均3.2亿美元、包括国家侦察局(NRO)和导弹防御局(MDA)在内的稳定合同流,为Firefly的中型火箭Alpha及即将首飞的MLV重型火箭锁定政府搭载需求;

3. 通过整合SciTec的遥感地面处理软件,Firefly可把商业遥感客户的数据交付时间从24小时缩短至90分钟。

SciTec现有1200名员工将整体并入,成立新的“Firefly Intelligence & Surveillance”事业部,继续由SciTec现任总裁马特·穆尔负责。财务方面,Firefly预计2026年合并收入将突破12亿美元,其中约60%来自政府安全合同;公司还计划在2027年前将SciTec的传统GEO红外预警载荷小型化,适配Firefly的月球与深空任务,从而打开NASA科学与商业深空市场。若交易顺利完成,Firefly将从“纯发射公司”升级为兼具发射、卫星制造、情报分析的垂直一体化防务供应商,与SpaceX、Rocket Lab展开更直接竞争。

美国太空军2025年10月8日通过“联盟商业遥感试点”项目,与加州初创Muon Space签署900万美元、为期两年的实验合同,调用其正在组网的4颗多光谱野火监测卫星,为印太战区提供0.5米分辨率可见光与短波红外图像,用于火点定位、烟羽扩散建模及战场气象预报。Muon卫星原为民用设计,重85kg,搭载自主研制的MWIR+TIR冷却探测器,可30分钟内下传数据;太空军通过地面API直接接入,集成进战区“联合环境工具包”,首次实现商业红外数据与国防气象卫星(DMSP)实时融合。项目还预留120万美元,用于2026年发射2颗“加密通道”军规版卫星,配备抗辐射星载计算机与激光终端,直接接入军方“统一数据库”。太空军表示,若试验成功,将在2027年前把Muon纳入常备“天气与灾害快速响应”体系,替代部分老化极轨载荷,同时节省约60%传统采购成本。对Muon而言,该合同不仅提供稳定现金流,也验证其小型红外平台可兼顾军民两用,公司正与盟军加拿大、澳大利亚商谈同类服务,计划2028年前将星座扩至18颗,实现全球任意地点30分钟重访。

欧洲航天局(ESA)与意大利火箭制造商Avio签署合同,启动“可重复使用上面级系统技术”(REST)研究,合同额约300万欧元,为期18个月。项目将评估把现役“织女星-C”末级改造成垂直返回、无损回收的方案:在原有“ZEUS”固体上面级外加装小型可展开防热罩、制动火箭与着陆腿,目标回收载荷舱与主发动机,复用率大于80%。ESA希望借此把小型卫星发射成本降低30%,并补足欧洲在可重复使用轨道级技术方面的空白,为2030年后升级版“织女星-E”乃至未来欧洲微型运载提供技术储备。 Avio将在撒丁岛新建高空坠落试验台,2025年底进行首次1:3缩比模型空投试验,同步开展超音速再入气动、热防护与轻量化结构研究。若指标达成,ESA将在2026年决定是否投入全尺寸演示飞行,总投资可能超过1亿欧元。分析指出,REST如成功,将使欧洲具备与SpaceX“猎鹰”二级回收类似的技术验证平台,并可能用于未来在轨服务、轨道转移飞行器的可返回货舱。

据报道,一份新报告指责NASA在实施其2025财年预算提案时采取了“非法步骤”。报告由NASA内部监察长办公室发布,指出该机构在未经国会正式批准的情况下,擅自将部分资金从地球科学项目转移至载人深空探索计划,特别是“阿尔忒弥斯”登月项目。此举涉嫌违反《反赤字法案》,该法案禁止联邦机构超支或未授权转移资金。监察长还批评NASA在预算文件中“故意模糊”资金用途,误导国会审查。NASA副局长回应称,资金调整属于“正常项目优化”,但承认沟通“可更透明”。国会科学委员会已致信NASA局长,要求30天内提交详细说明,并威胁冻结部分拨款。分析指出,若指控属实,NASA可能面临审计、项目延期甚至诉讼风险,阿尔忒弥斯时间表或再受冲击。

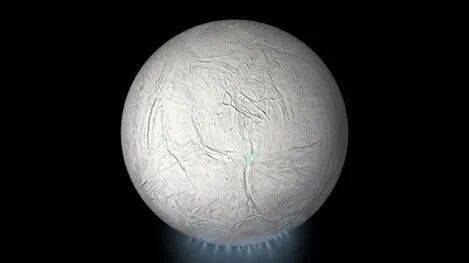

据space网站消息,欧洲航天局计划向土星冰冻卫星土卫二发射探测任务,以探寻生命迹象,该任务已纳入欧空局“2050航行计划”。

据悉,这一轨道器-着陆器联合任务拟于2042年左右发射,需通过阿丽亚娜6型火箭最大变体进行两次发射,航天器在地球轨道对接后,将于2053年抵达土星系统,开展对土卫二及其他卫星的探测,收集其南极“虎纹”裂缝喷出的羽流物质,并为2058年左右的着陆做准备。目前任务处于初期阶段,需在2024年11月德国不来梅举行的欧洲航天局部长级会议上获得批准,方可进入任务定义阶段,2034年正式确定任务细节。

欧空局官员约恩・赫尔伯特表示,团队自2024年3月起已联合有效载荷工作组及专家委员会完善科学要求与关键技术,任务将提升欧洲在轨组装、极端环境运行等领域技术能力。土卫二因存在液态水、能量来源及必要化学元素,被认为具备支持生命的条件。

德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌本周宣布,德国计划到2030年投资350亿欧元(约合410亿美元)强化太空防御能力。他在柏林举行的德国工业联合会太空大会上表示,这笔资金将用于建设具有韧性的太空架构,涵盖卫星星座、地面站和安全发射能力。

根据规划,德国将重点增强系统抵御攻击的能力,提升太空态势感知水平,并通过多卫星联网实现冗余备份。联邦国防军太空司令部将设立专门的军事卫星运营中心,统筹侦察、通信和防护服务。皮斯托里乌明确表示:我们将获取新卫星星座用于早期预警、侦察和通信,同时充分利用军民两用技术系统。

国防部长特别强调了发射能力建设的重要性,指出德国将发展小型运载火箭并参与欧洲重型火箭项目。他在演讲中公开谈及太空威胁,透露德国国防系统正遭受干扰攻击,并称中国与俄罗斯正在快速扩展太空作战能力。太空中没有边界,俄中两国就是我们的直接邻居,皮斯托里乌这样描述当前的太空安全环境。

未来冲突将突破地表和深海限制,在轨道上公开进行,皮斯托里乌警告道。他最后强调德国将通过北约和欧盟框架,与欧洲及跨大西洋伙伴共同构建太空安全体系,应对日益复杂的太空安全挑战。

美国初创公司AstroShield开发出一种轻量、可贴附的纳米复合辐射屏蔽膜小火箭如何导入节点视频,可将太空辐射对芯片的损害降低90%以上,功耗与成本仅为传统钨板方案的1/5。地面重离子测试显示,贴上15μm厚膜的GPU在100 krad(Si)总剂量后仍保持算力,满足低轨5年任务需求。公司已获NASA“小型企业创新研究”(SBIR)二期250万美元资助,计划2025年Q2把示范件送到国际空间站,验证在轨AI图像处理性能。若成功,将首次把消费级/数据中心级AI加速器(如NVIDIA A100、H100)批量用于遥感、星座边缘计算,使卫星在轨实时分辨率提升10倍、回传数据量压缩95%。AstroShield已与Maxar、Planet及SpaceX星盾团队签署初步试用协议,预计2026年提供商业贴膜服务,单价为每颗卫星5万–15万美元,目标市场超10亿美元。返回搜狐,查看更多