免验证的小火箭是什么软件

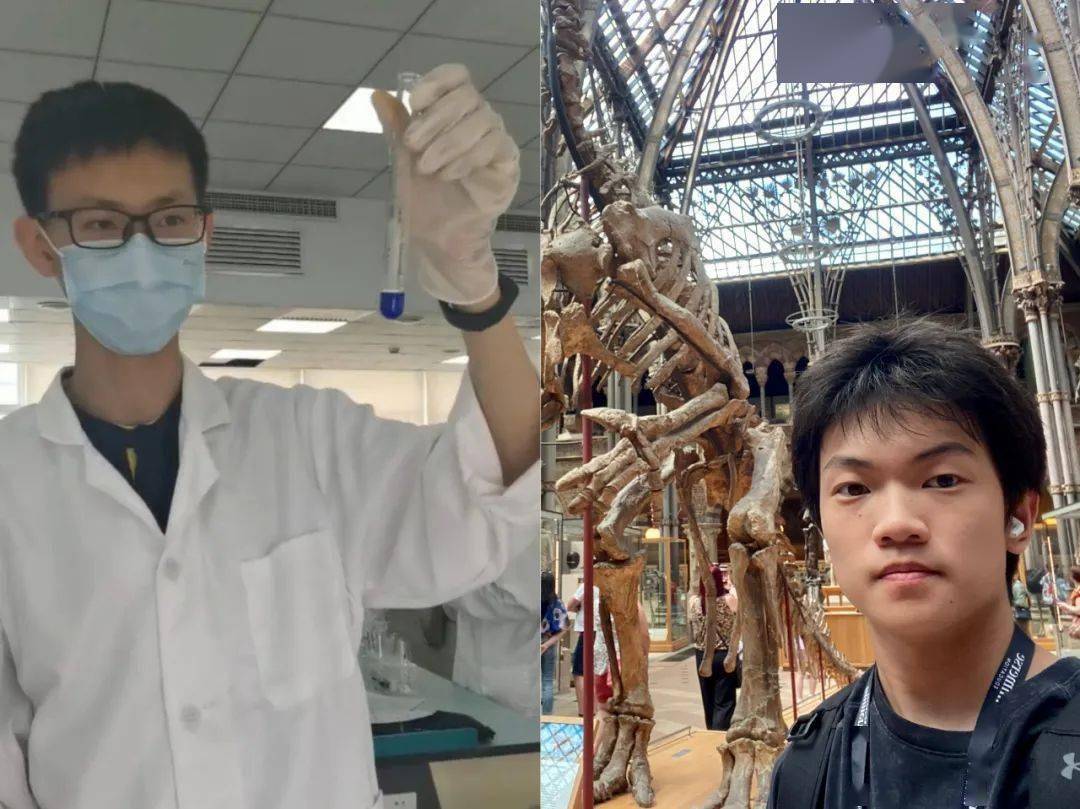

去年,祝帝文和王栎童代表学校站在了清华大学的领奖台上,拿到了「丘成桐中学学科竞赛」物理学科二等奖的好成绩。

「我一边要准备比赛,一边还要磨我的个人申请文书,还要为剑桥大学的笔试做准备,不过一切也算在掌握之中。」祝帝文跟我讲到那段忙到飞起的日子。

比赛难度几乎等同于本科毕设,答辩环节更是堪比硕士毕业。指导老师、新英才科学学科委员会主任谭长玲博士讲起比赛细节时依旧不免严肃。

如今,他们一位拿到了剑桥大学的offer,未来决定专注于物理领域深入研究;一位拿到了帝国理工硬核专业,计划从空气动力学出发,做一名探索前沿科技的工程师。

物理、数学、科学,在当下这个以科创为第一生产力的社会,谁在这三门领域打得扎实,谁就可以先一步影响到变革。

■祝帝文(左)与王栎童(右)在丘成桐学科竞赛获奖前,祝帝文和王栎童就已经在谭博士的指导下先后拿下多个国际物理免验证的小火箭是什么软件、数学和化学大赛金奖。

两位从小学起就对理科展现出浓烈的兴趣和强大的天赋,学校也一直鼓励他们报名各种校内外竞赛项目,开阔眼界和扩展知识面。

一听到竞赛,想到更多的是竞争,是选拔与淘汰。而在新英才,竞赛是鼓励孩子拥抱真实世界的路径之一。

刘炜校长希望孩子们可以通过竞赛这个国际化的媒介拥有国际化的视野和国际化的朋友。「固步自封不可取,单打独斗更不行。」

不同的竞赛和比赛,可以让不同的学生发现自己身上的闪光点或天赋。「如果学生觉得自己在班级上好像并不如人,但TA能够在一个比赛拿奖甚至大奖,这对培养自信心很有好处。」

学校还依据学生画像的四象限组成了4支队伍——工程学校队、机器人校队、语言学校队和信息学校队。

每个校队均以竞赛为抓手,借助一贯制学校的优势,利用4-6年的时间,带领学生们在竞赛道路上稳步前进,横扫各大高含金量的国际竞赛奖项。

这种以赛代练的方式能让学生不断优化自己的科研方法与思维,同时丰富国际大赛经验,对于学生未来申请世界顶尖大学也有很大助益。

「这是一个相辅相成的过程,我们一直强调把竞赛和教学相结合。」刘校举例,奥赛、美国的AMC12竞赛、英国的BMO等,都需要长线的准备,这个不是靠突击,而是要有硬实力。

比如新英才一直以来的王牌课程数学,学校的数学老师就编订了大量从竞赛中学到的教学方法和思维方式,融入到了常规教学中。

学校还成立了科学学科委员会和数学学科委员会,便于教师们的学习交流,系统化、体系化、教学更加个性化,因材施教。

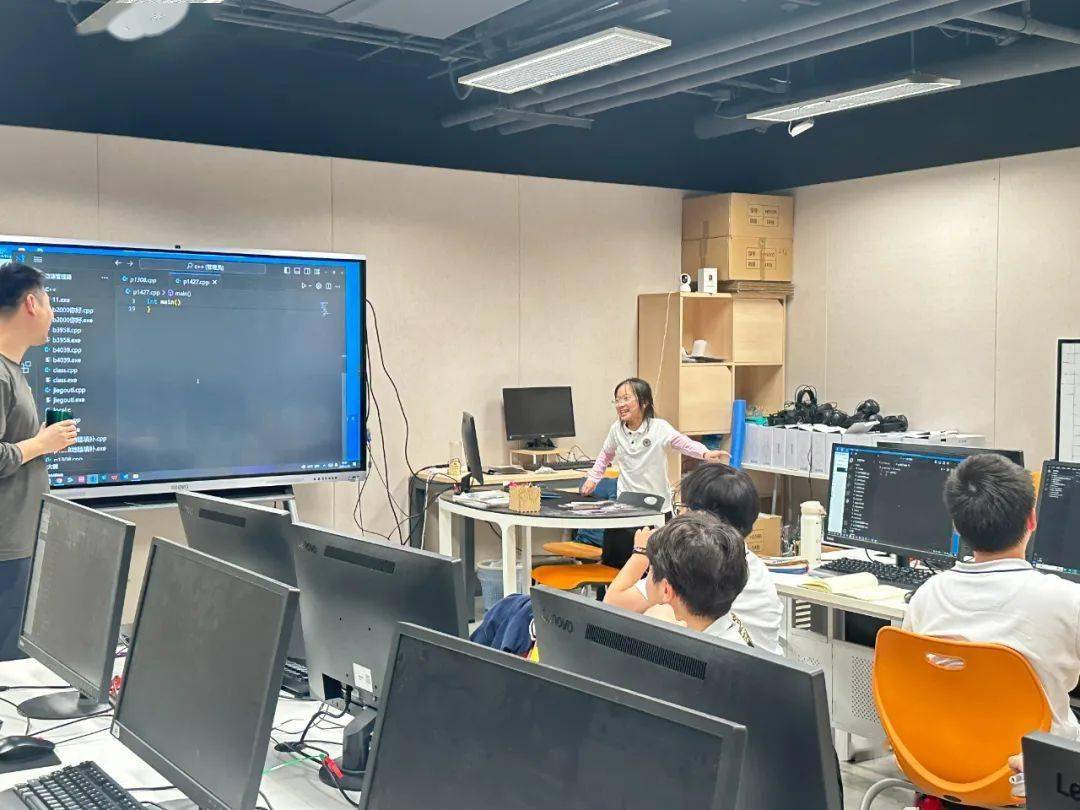

当天我跟着她去了下午信息学校队的编程练习课。这个小女孩在课堂上非常活跃,还会调皮捣蛋拿走老师的笔。可一旦进入编程实践环节,她就会快速进入状态,一句话也不说,飞速编写自己的代码。

她还给我看「最喜欢的两个练习本」,里面简洁工整的记录着每节课的核心内容,在她这个年纪,这种信息提取和归纳能力令我惊讶。

在与秦子涵的交流过程中,我经常很难跟上她那连珠炮般的语速,信息学校队的总教练鲁家钰老师也直言:「秦子涵语速的确很快,很多人恐怕都难以跟上她的节奏。

坦率地说,像秦子涵这样的孩子,倘若身处一所传统学校,或许会因老师难以听清她的表达而遭遇敷衍对待。

这也是当时秦子涵从一所顶尖民办学校转入新英才的原因。想必只有同样拥有天赋和和超高数学敏感度的鲁老师这样的教学团队,才能成为秦子涵这样孩子的知音。

■来到新英才,这个10岁女孩对于编程的热情彻底被点燃。最近她正痴迷用图形化编程制作贪吃蛇小游戏,未来的她还想加入任天堂,设计出一款像“塞尔达”一样的游戏

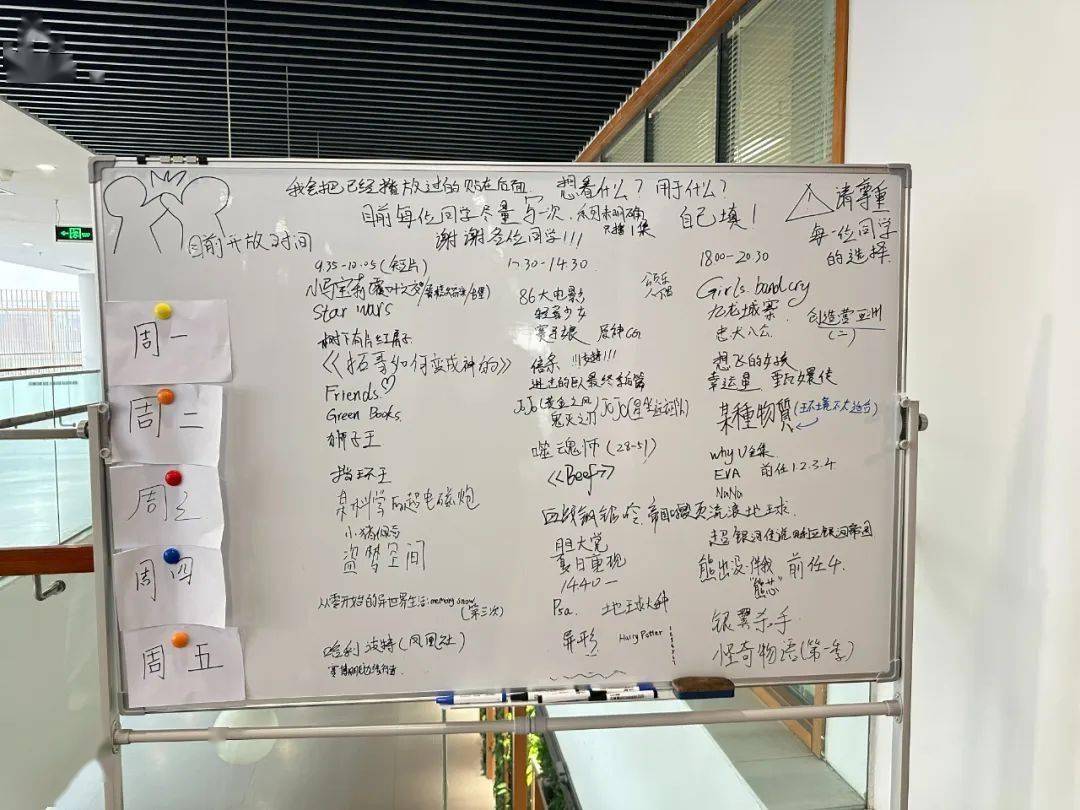

第一类「常规通识课程」:可以简单理解为“课表里的课”,从幼儿园阶段开始,人工智能相关的知识就渗透在日常的课表中,是用来夯实素养和构建意义

值得一提的是,不光是学生,在新英才的各学科老师,也都在充分享受着学校在人工智能领域的前沿思想和丰富资源。

去年,学校推出了新的学科教研组:EdTech——Education Technology(教育科技),目前正在系统性推进教师的培训工作和相关课程的研发,通过开展周期性工作坊,鼓励各位老师将传统课堂和新工具相融合,提高备课和教学效率。

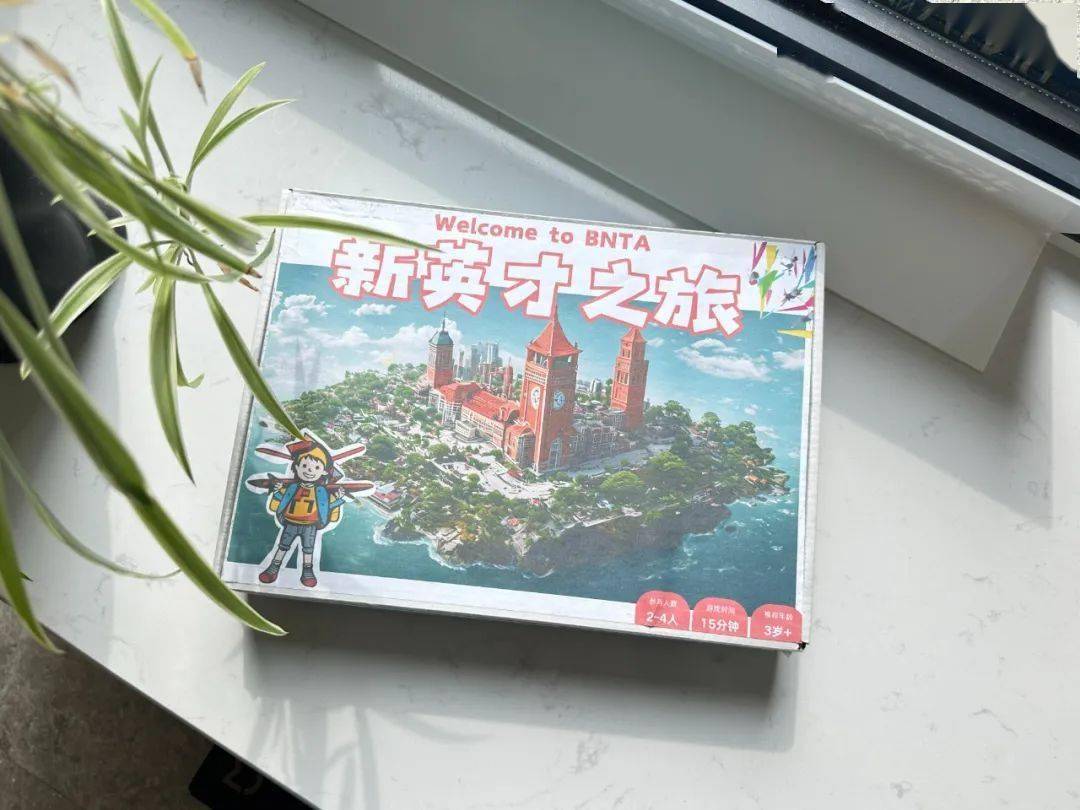

如果你在下个学期就读新英才,很可能将在新生入学日收到一款桌游。这是由5-6年级的新英才学生,结合大语言模型、AI绘图和3D打印等前沿人工智能技术设计而生。

她同鲁老师一样,都不是「科班出身」的老师,但他们在真实社会中所收获的观察和技术创新、设计运用等经验,对培养下一代的科技创新能力起到至关重要的作用。

■由魏老师带队,学生全程编写设计的3D打印桌游:《新英才之旅》,帮助新生和访客解决因对校园环境不熟悉而经常迷路等实际问题。

从最早的信息数据处理,到现在从课堂到课外,甚至在食堂和学校的其他硬件设施上,新英才拥抱科技,拥抱AI始终走在前列。

比如科技创新的底层,一定是以数学为首的基础学科扎实的学识基础。「科学创新需要以数学作为最基本的逻辑。数学是科学之母。」

少年科学院更像是一个以学生为主体的科普组织,以开展课题研究、科技体验、科技竞赛、专家讲座和科普研学等形式为载体,选拔机制破除「唯成绩」的评价模式,更看重学生追求科学的心愿。

小学、初中阶段的他热衷于组装赛车、制作水下机器人,这些实践活动让他领略到了建模和3D打印的奇妙美丽。

后来,他了解到了马斯克的火箭回收计划,他开始对航天航空产生好奇。在老师的推荐下,他阅读了大量书籍和论文,系统学习相关知识,并将理论应用到实践中。

■参加中科院小行星防御项目时,王栎童(最左)接触到了NASA开发的GMAT软件,通过观测小行星的运动轨迹,模拟其潜在撞击地球的多种可能性,并据此制定出科学合理的防御策略,这一实践项目也让他坚定了未来的专业选择。

学校的老师告诉我们,英才科学营的成立目的不是选拔,而是让学有余力、热爱学科领域的学生提前接触更深更广的知识领域。

■目前,学校不仅有两大学科委员会(数学学科委员会和科学学科委员会),2023年还成立了数字与科学中心,目的是搭建涵盖信息科技、劳动实践、技术教育及创新竞赛的综合性平台,通过资源整合实现跨学科横向贯通与融合创新

刘校长向我介绍道,新英才的科学营分为初、中、高三个等级,初级以数学为基础,中级是在坚持数学学习的同时,学习自然科学导论(物化生)和计算机。

「英才科学营坚决反对揠苗助长和弄虚作假。」刘校长说:「我们希望科学营的孩子们不止步于校园,而是未来以校友的身份再次集结。」

新英才自建校以来,有着很扎实的数学底子,理科成绩及竞赛成绩一直是学校的亮点,甚至能够在北京地区与头部公立校实力抗衡。

每年竞赛,孩子们的获奖喜报都会刷屏朋友圈,数百个奖项密密麻麻,横跨数学、物理、化学、生物、英语、艺术、科学与综合学术八大领域,既有英国物理奥赛、生物竞赛、又有美国AMC,还有国际艺术比赛、脑科学大赛。

■竞赛成绩与升学成果相辅相成,截至2025年4月18日,北京市新英才学校2025届学生(国际课程方向)共收获来自世界各地顶尖学府的录取/预录取486份。其中,英国G5方向累计收获offer60余份,累计获得奖学金超过200万人民币。

他经常用曾国藩的一句「扎硬寨,打呆仗」来表达稳扎稳打的求学态度。这与我们当天参与的谭博士的课堂上多次强调「Evidence」高度一致。

「尤其是在科学创新领域,更是需要以数学作为最基本的逻辑,以数据作为支撑,而不是凭感觉,靠直觉。」

由学校提供启动资金,学生探索切实可行的创业方案,围绕社区服务、科技创造、低碳生态三个关键词,提交有价值的商业计划书,希望能以这样的方式最大程度地激发每一个孩子的学习与创造力。

因追求真理而获得精神自由,因自身内心的富足以充沛的学识来服务反馈于社会和全人来。而不是把自己关起来孤芳自赏。

重学科实力,重科技创新,让更多的孩子可以从自身特点出发,给予更适用于每个个体更多的机会和资源也是这个时代的教育需求。

「我们希望孩子们在世界更大舞台上因真理而聚。我们的人才在世界上可以做到对内团结,对外合作。」