小火箭篇程app

2025 年 6 月 17 日下午,国务院新闻办公室举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会,5 位载人航天领域代表围绕“自立自强发展载人航天”主题,分享了他们从事载人航天事业的亲历故事和心路历程。

中国载人航天工程办公室总体技术局局长李英良指出,载人航天取得的成就源于坚持举国体制优势、自力更生自主创新以及精益求精不断打磨。中国载人航天工程空间站系统总设计师杨宏表示,中国空间站的成功建成,核心关键技术具有完全自主知识产权,产品全部国产化,走出了一条高水平科技自立自强的发展道路。

航天员费俊龙分享了两次飞天的经历,强调“把命运牢牢把握在自己手中”的重要性。他提到,从神舟六号到神舟十五号,两次飞行见证了中国空间站的全面建成,深刻体会到“要想弯道超车,必先自立自强”。

记者会上,杨宏提到“稳”字背后是技术创新、科学管理和航天人默默奉献的共同支撑。费俊龙则表示“感觉良好”的底气来自地面的充分准备和训练,以及先进的航天设备。中国载人航天工程着陆场系统副总设计师孙威强调,中国航天始终坚持“开放共享、合作共赢”的理念,中国空间站邀请外国航天员彰显了这一点。

费俊龙还提到,在每次飞行时,都会通过舷窗回望地球家园,强调探索开发太空是人类共同的事业,中国空间站是中国的,也是世界的。

李英良还分享了我国 17 日在酒泉卫星发射中心成功组织实施梦舟载人飞船零高度逃逸飞行试验的消息,标志着我国载人月球探测工程研制工作取得新的重要突破。这一消息迅速登上了热搜,很多网民表达了对探月的期盼。

第 55 届巴黎航展于当地时间 6 月 16 日开幕,中国航天科技集团亮相并展示了一系列航天产品和技术实力。此次展出的亮点包括长征六号甲和长征十二号运载火箭模型,均为首次在国际航展中展出。长征六号甲是中国首型固体捆绑中型运载火箭,满足卫星多样化密集发射需求;长征十二号继承现役火箭高效构型,提升了运载能力和包络。

中国航天科技集团还展出了长征二号丁、长征三号乙、长征八号等运载火箭,以及东方红三号 E 全电推小型通信卫星等模型。通过视频和多媒体,展示了探空火箭、通信卫星、遥感卫星产品及应用,以及北斗导航、载人航天、探月工程、深空探测和国际合作等领域的发展。

中国长城工业集团有限公司作为中国航天的国际化平台,致力于促进商业航天发展,推进民用航天产品全球化应用。自上世纪九十年代以来,长城公司共完成商业发射 101 次,发射了 74 颗国际商业卫星及 261 颗国内商业卫星,还提供了 52 次搭载发射服务。随着中国航天产品竞争力的提高,长城公司将为国际市场提供更具竞争力和先进的产品和服务。

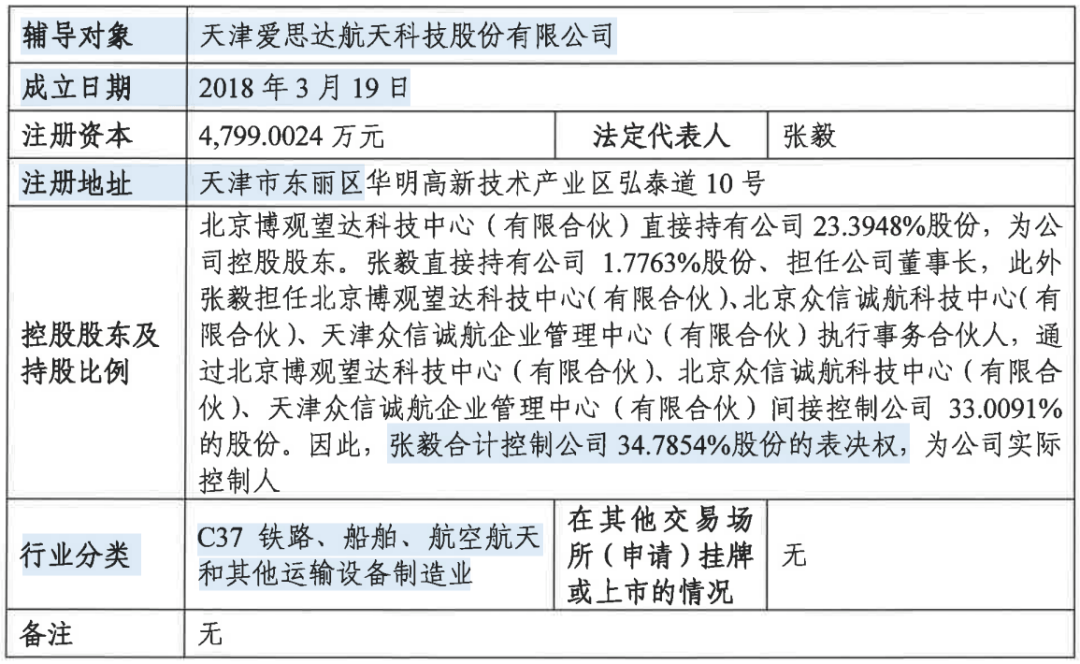

2025 年 6 月 17 日,天津爱思达航天科技股份有限公司(爱思达)向天津证监局提交了 IPO 辅导备案,辅导机构为中金公司。爱思达是一家专注于航空航天碳纤维复合材料轻量化结构研发与制造的国家高新技术企业,已成为国内民营航天新材料领域的领军者。公司以火箭整流罩为核心产品,同时覆盖卫星支架、多星分配器、高温防热部件等航空航天结构功能一体化构件。公司是国内唯一提供全复合材料火箭整流罩并成功入轨的民营企业,产品较传统金属减重 25%-30%,显著提升火箭运载效率。2024 年,公司攻克 4.2 米直径整流罩技术,为国内商业航天最大尺寸,实现量产交付。截至 2024 年 7 月,公司助力中国民营火箭成功入轨 23 次,供应其中 20 次发射的整流罩,市场占比超过 85%。公司累计申请专利 300 余项,授权专利及软著 160 余项,主导或参与 6 项国家标准制定。公司荣获国家专精特新“小巨人”企业等称号。

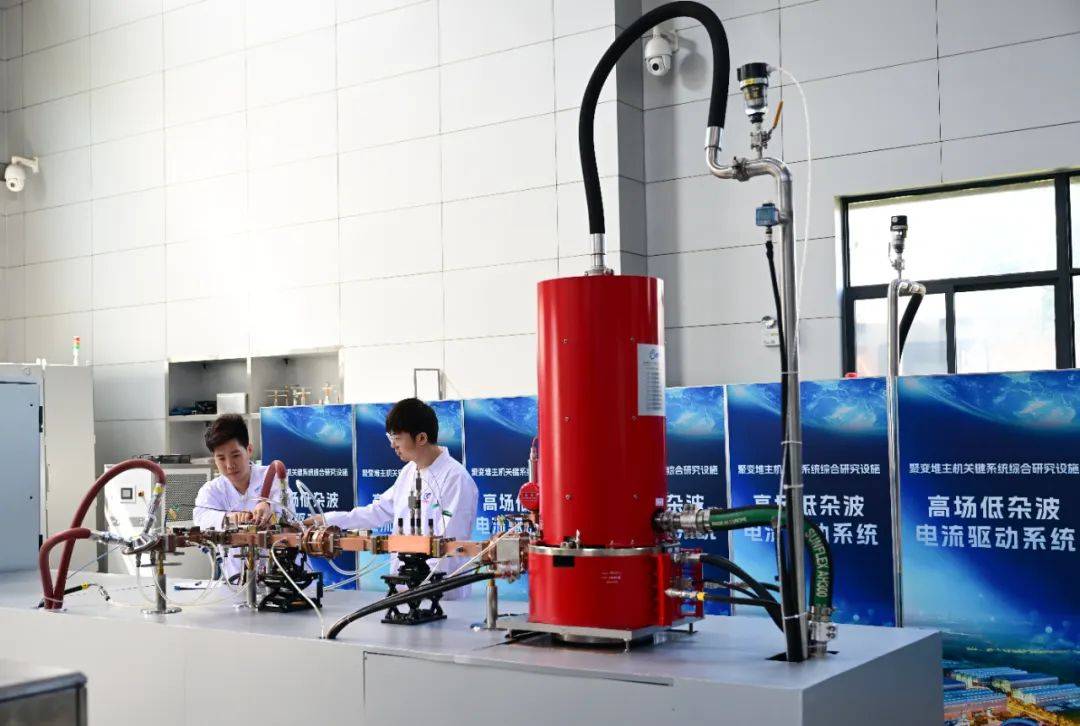

2025 年 6 月 18 日,由中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所承担的聚变堆主机关键系统综合研究设施“夸父”(CRAFT)项目取得重要进展,其低杂波电流驱动系统通过专家组测试与验收,系统全部实现国产化,性能达到国际领先水平。

低杂波电流驱动系统是国家“十三五”重大科技基础设施“夸父”的重要组成部分,旨在解决面向反应堆的耦合天线设计、远距离低损耗功率传输、多管并联可靠安全运行等关键技术,为建设面向聚变堆的低杂波电流驱动系统提供科学技术基础。

2025 年 6 月 17 日下午 15:15,日本本田汽车公司(Honda)完成首次可重复使用火箭发射着陆试验。火箭达到 271.4 米的高度,并在距离目标着陆点 37 厘米处着陆,飞行时长 56.6 秒。试验箭由本田研发子公司研制,长 6.3 米,直径 85 厘米,干重 900 千克,湿重 1312 千克,旨在展示火箭可重复使用的关键技术,如上升和下降过程中的飞行稳定性以及着陆能力。

试验地点位于日本北海道东南部的大树町,致力于发展为一座“太空城镇”。自 2024 年以来,本田一直在该地进行发动机点火试车和悬停试验。本田在此次发射和着陆测试中,采取了一系列安全措施,并得到了当地政府和居民的理解与合作。

本田自 2021 年宣布研发航天技术以来,基于燃烧与控制等相关技术,研究范围包括循环可再生能源系统、用于外层空间的关键机器人技术以及可重复使用火箭。尽管本田的火箭研究仍处于基础研究阶段,且尚未就这些火箭技术的商业化做出任何决定,但本田将继续推进基础研究,设定技术开发目标,力求在 2029 年前实现亚轨道发射。

欧洲初创公司 The Exploration Company 在 2025 年 6 月 16 日的巴黎航展上展示了其 Nyx 航天器的载人版本模型,并宣布了长期载人航天计划。该公司目前正开发 Nyx 货运航天器,计划于 2028 年通过欧洲航天局(ESA)的项目进行国际空间站(ISS)测试飞行。尽管 Nyx 最初将用于货运任务,但公司已开始研究载人版本,预计可容纳 4 至 5 名宇航员小火箭篇程app,并配备类似 SpaceX Crew Dragon 的内部设计。

公司业务负责人 Victor Maier 表示,载人版 Nyx 的开发预计需要 10 年时间,成本约 10 亿欧元(约合 11.5 亿美元),需要 ESA 的政府支持。The Exploration Company 目前专注于 Nyx 的货运版本,已安排了六次任务,包括 ESA 的演示任务、三次 Starlab Space 任务以及 Axiom Space 和 Vast 的单独任务。公司于 2024 年 7 月在首次阿丽亚娜 6 号发射中进行了首次测试,但因上级阶段故障未能完成再入测试。下一次测试任务“Mission Possible”将搭载 300 公斤货物,计划于 6 月 21 日发射,测试 Nyx 的全部技术,包括再入和溅落。

2025 年 6 月 16 日,Venturi Space 在巴黎航展上展示了其名为 Mona Luna 的欧洲月球探测车概念。这款 2.5 米长、1.64 米宽、重达 750 公斤的探测车旨在提供给欧洲航天局(ESA)和法国航天局 CNES,以及潜在的商业客户。Mona Luna 被设计为一款全地形车,能够应对月球复杂的地形和极端的昼夜温差,最高时速可达 20 公里。

Venturi Space 的太空事务总监安东尼奥·德尔菲诺表示,月球表面有许多斜坡和松散土壤,因此需要一款类似全地形车的探测车。Mona Luna 的悬挂和转向系统能够更好地应对月球地形,关键部件均安装在车内,以优化极端温度变化下的热管理。该探测车还采用了电池和“超弹性”轮技术,这些技术也提供给了美国公司 Astrolab,后者正在为 NASA 的月球地形车(LTV)计划开发探测车。

Venturi Space 已从 ESA 获得部分关键技术支持,并希望在 11 月的 ESA 部长级会议上赢得探测车开发项目的资金支持。德尔菲诺认为,Mona Luna 能够填补欧洲月球探测计划中的空白,特别是与 ESA 的 Argonaut 着陆器和阿丽亚娜 64 火箭配合使用。他还提到,私人公司也对这款探测车表示了兴趣。

欧洲航天局(ESA)和法国国家太空研究中心(CNES)虽面临美国拟削减NASA预算的潜在冲击,但尚未暂停相关活动,同时积极筹备备用方案。

在巴黎航展期间,欧空局总干事约瑟夫・阿施巴赫透露,特朗普政府计划将NASA预算削减约24%并取消多个项目,这一提议或带来重大影响。尽管形势严峻,欧空局仍谨慎推进工作,与NASA就当前情况展开了良好对话,并根据需求准备备份及备选方案,不过具体方向调整将在最终决定出炉后进行。法国国家太空研究中心执行副总裁莱昂内尔・苏谢也表示,虽已知信息不容乐观,但在正式结果公布前不会停止任何工作,同时已着手准备B计划,以应对可能出现的不利局面。

目前,欧空局正为11月在德国不来梅举行的部长级会议做准备,此次会议将制定机构三年支出计划,然而NASA项目的不确定性给筹备工作增添了难度。由于NASA与欧空局决策时间不同步,欧洲方面只能在等待明确信息的同时,做好应对准备。

2025 年 6 月 10 日,英国军工巨头 BAE 系统公司与韩国韩华系统公司宣布达成合作,将探索在“杜鹃花”星座项目中应用韩华的合成孔径雷达(SAR)技术。该星座是 BAE 规划的情报、监视与侦察卫星星座,旨在为军事行动和灾害响应提供快速、安全的情报分析。

根据协议,韩华的 SAR 专业技术将与 BAE 的超宽带射频(RF)技术相结合,构建多传感器网络,并利用星载处理器实现这一目标。此次合作类似于 BAE 2022 年与芬兰 SAR 运营商 Iceye 达成的协议,当时 BAE 公布了“Azalea”星座计划,并计划于 2024 年通过 SpaceX 发射首批四颗卫星组网。

BAE 数字情报部门太空主管雷切尔·霍伊尔透露,Iceye 仍将为初始集群提供一颗 SAR 卫星,计划于今年晚些时候发射至近地轨道。而 BAE 提供的另外三颗卫星将仅搭载射频传感器,而非此前设想的可见光相机。霍伊尔表示,未来的“杜鹃花”任务也将具备光学观测能力。

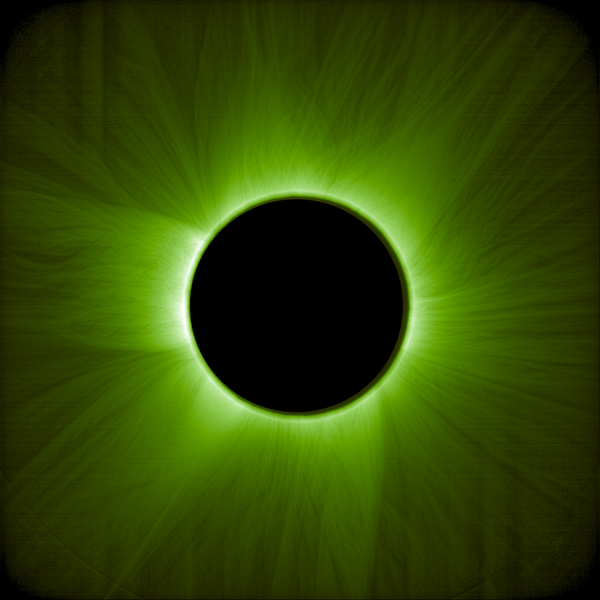

2025 年 6 月 16 日,欧洲航天局(ESA)宣布其 Proba-3 任务成功完成首次“人造日食”,并发布了首批太阳日冕图像。Proba-3 任务由日冕仪和掩星体两颗卫星组成,于 2024 年 12 月从印度发射升空。在 5 月 23 日的任务中,两颗卫星保持 150 米的距离,相对位置精确到一毫米以内,掩星体遮挡太阳,使日冕仪能够清晰捕捉日冕图像。

这些图像展示了太阳内日冕的绿色光谱、日冕绿线中的高温部分以及偏振白光中的日冕结构。Proba-3 的“人造日食”最长可维持 6 小时,远超自然日全食的几分钟。比利时皇家天文台研究员安德烈·茹科夫表示,Proba-3 的“人造日食”频率远高于自然日食,且持续时间更长,有助于科学家更好地研究太阳风、日冕物质抛射等现象。

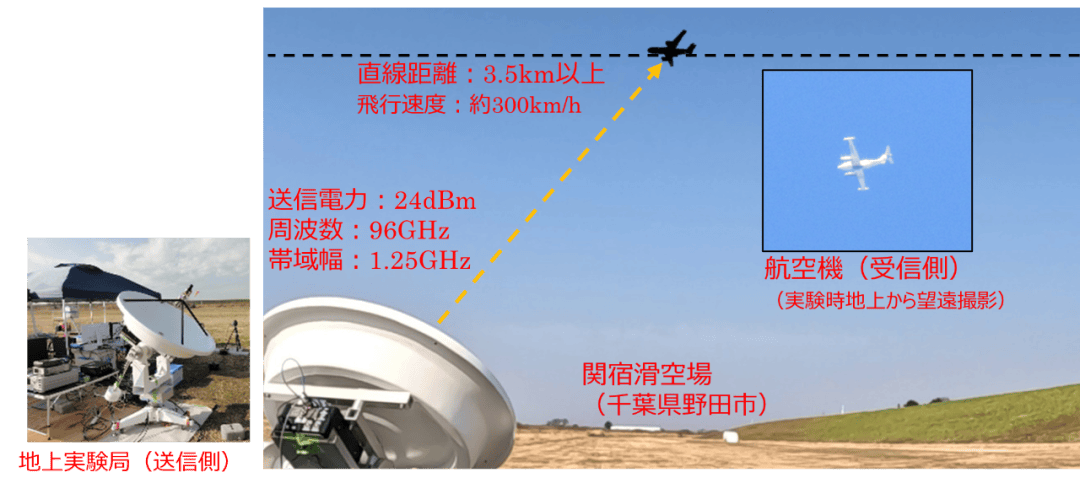

据中国科技网报道,日本电信电话公司与其旗下合资公司Space Compass联合宣布完成高空平台站(HAPS)与地面智能手机的LTE数据通信(准4G通信)。本次实验为全球首创,于2025年2月在肯尼亚莱基皮亚郡进行。实验中,地面LTE基站发出的无线电波经HAPS中继被传输到地面的智能手机上,并确认了超过4.66兆字节/秒的数据传输率,实现了从HAPS飞机到地面固定点的稳定通信覆盖。

HAPS也被称为“飞行基站”,是一种可在约两万米高空长期滞空的无人飞行器,主要在平流层中运行,飞行高度为18-25公里,远高于客机和天气系统,被认为是未来通信基础设施的重要组成部分。HAPS可使用太阳能或燃料电池作为能源而无需加油。此次实验所采用的HAPS飞行器为AALTO HAPS公司制造和运营的小型固定翼型Zephyr。Zephyr由欧洲空客集团和美国陆军共同研发,曾在2022年创造了长达64天的无人机最长滞空纪录,以其高效的太阳能供电系统和轻量化设计而著称。这意味着,未来HAPS可作为“空中基站”,无缝衔接地面通信网络。

相较于传统的地面基站和低轨卫星通信系统,HAPS兼具覆盖范围广、部署成本低、灵活性高等优势,特别适用于地面基站难以覆盖的偏远地区、海洋区域,以及受灾后基站损坏的应急通信场景。

西班牙 Excem 科技公司发布了一款名为“星锁”(Starlock)的新型反“星链”作战系统。该系统采用无源被动技术进行大范围扫描,通过热力图方式对“星链”终端进行高效、实时识别和定位。具备隐蔽性强、探测精度高、多平台兼容、数据加密强等技术优势。“星锁”系统重量小于 3 公斤,尺寸为 250×150×150 毫米,最大功耗 25 瓦,可搭载于无人机等平台实现空地协同作战。在配置于无人机平台时,探测距离可达 5 公里,定位精度为 100 米;地面固定部署状态下,探测距离可达 10 公里,定位精度为 500 米。

“星锁”系统的推出反映了西方国家正积极构建应对“星链”网络作战能力的新质作战体系。在“星链”系统被广泛用于战场通信保障和态势感知的背景下,其地面终端已成为关键节点,定位与压制这些终端成为作战突破口。“星锁”系统以低功耗、被动探测、小型化设计为特征,具备较高隐蔽性和灵活部署能力,体现了未来反卫星作战“对地”节点压制的趋势。同时,该系统集成度高,具备网络化操作潜力,可支撑未来无人集群或多平台协同下的星链终端侦察压制任务。返回搜狐,查看更多