免费的小火箭节点林哥

2025年7月,韩华航空航天(Hanwha Aerospace)与韩国航空宇宙研究院(KARI)签署技术转让协议,正式接手KSLV-II(又称“Nuri”)运载火箭的全流程技术。这一协议是韩国首次将完整运载火箭系统技术转让给私营企业,意味着韩国航天产业的商业化迈出关键一步。

KSLV-II是韩国首个自主研发的运载火箭,历时14年开发(2010-2023),由KARI牵头,超过300家企业参与。2023年成功入轨发射,使韩国成为全球第七个具备自主卫星发射能力的国家。

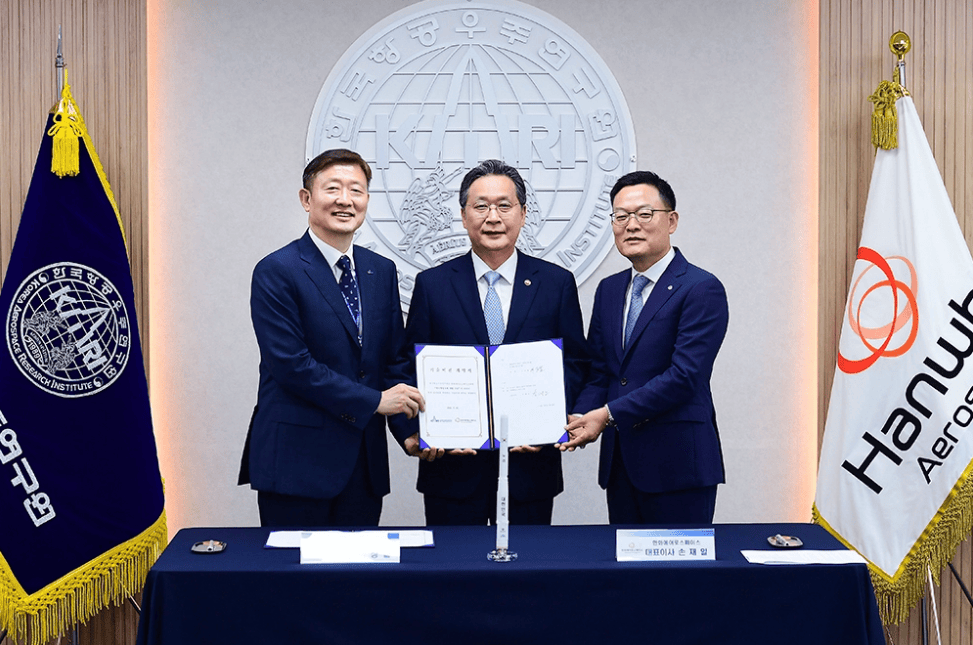

此次转让协议赋予韩华航空航天独家制造与发射权直至2032年,涵盖设计、制造及发射运营的完整技术。韩华将与KARI合作完成后续Nuri号的第四至第六次发射,预计到2027年前后完成。韩华总裁孙在日(音译)在签署仪式上表示,这将为公司提供具备国际竞争力的商业发射服务奠定基础。

此举不仅是技术移交,更意味着韩国航天发展模式的结构性转型——从国家主导走向公私合营,商业企业在火箭研制与发射中的角色将显著提升。

韩国近年来航天战略加速升级。2024年成立的韩国宇宙航空厅(KASA)整合政策、研发和国际合作职能,确立“2045跻身全球前五航天强国”的目标,并规划2032年登月、2045年登陆火星的路线图。第四次《宇宙开发振兴基本计划》(2022)提出重点发展下一代运载火箭KSLV-III及区域导航卫星系统KPS,推动从“国家计划”向“商业航天”过渡。

然而,这一转型面临多重挑战。首先,韩国航天发射频率偏低——Nuri号在2023年第三次发射后,下一次发射要到2025年11月左右,长周期可能导致技术人员流失与经验断层。其次,地理限制使其发射效率不如中国海南或印度斯里哈里科塔等低纬度发射场。再者,商业化竞争力仍待提升,与中美民营火箭企业相比,成本控制和可重复使用技术仍处起步阶段。

韩华接手Nuri号的同时,焦点正在转向下一代KSLV-III火箭。该型号计划将近地轨道运力提升至现有三倍,并承担2032年登月任务。然而,韩华与KARI在知识产权归属上存在分歧——韩华希望基于自身投入获得共同所有权,而KARI坚持公共资金研发应归国家所有。这一争议导致KSLV-III开发进度放缓,并引发对后续项目管理与商业参与模式的广泛讨论免费的小火箭节点林哥。

政策层面,KASA已在2025年初决定将KSLV-III从一次性煤油火箭转向可重复使用的甲烷动力火箭,以适应全球可回收趋势。然而,这一重大调整需要重新进行可行性评估,预计耗时六至九个月,短期内将进一步推迟研发进度。

在此过程中,韩国参考了美国NASA 2000年代COTS计划的经验,尝试通过里程碑式资金支持促进私营企业成长,但如何在公共目标与商业利益之间取得平衡仍是未知数。

除运载火箭外,韩国的另一旗舰项目是“韩国定位系统”(KPS),旨在为朝鲜半岛及周边区域提供独立导航服务。KPS由三颗地球同步卫星和五颗倾斜地球同步卫星组成,可显著提升定位精度(从GPS现有约20米缩小至2.5厘米),支持自动驾驶、城市空中交通(UAM)等新兴应用,并增强对北韩GPS干扰的抗性。

然而,KPS同样遇到设计缺陷和管理协调问题,导致项目延迟约20个月。面对新兴低轨导航星座趋势(如中国北斗、SpaceX星链PNT实验),韩国国内亦出现扩展至低轨多轨道体系的呼声。KASA正在进行可行性研究,并探索与美日欧在月球导航(Lunar PNT)上的合作。

韩国的航天努力不仅服务商业,更与安全与外交紧密相关。韩国空天军与美军太空军韩国分部(SPACEFOR-KOR)已开展多次联合演习,如2025年“Polaris Hammer”演习,聚焦空间域作战规划与反干扰演练。KPS未来将成为韩美联合指挥与态势感知的重要节点,也有望参与联合国全球导航卫星系统(GNSS)提供者论坛,提升国际话语权。

韩华接手Nuri号标志着韩国航天商业化的新阶段,但其意义不应被过度渲染——这既是制度创新,也是一次能力与治理的考验。韩国正处于航天战略的关键十年:既需在可重复使用火箭、导航系统等技术上追赶领先国家,又需在公共与私营部门间找到平衡,形成可持续的航天生态。

如果KSLV-III与KPS能够按计划推进,并解决知识产权、管理与国际合作难题,韩国或将在2030年代确立自身在亚洲航天格局中的重要位置。然而,当前延误与内部摩擦提醒人们,航天崛起不仅是技术挑战,更是治理能力的全面考验。