小火箭服务器节点二维码

他们曾是保家卫国的战士,挥洒汗水、扎根国防,将爱国誓言刻进血脉。如今,他们是矢志报国的航天人,在图纸前精益求精,在发射场坚守岗位……把初心融入星辰大海。

从军营到航天,变的是身份,不变的是担当。他们将军营里锤炼的纪律意识、拼搏精神、攻坚勇气化作攻关的利器,保障各项任务圆满成功。让我们走近这群从军营走来的航天职工,聆听他们从军营到航天的故事感受那份火热的赤子之心。

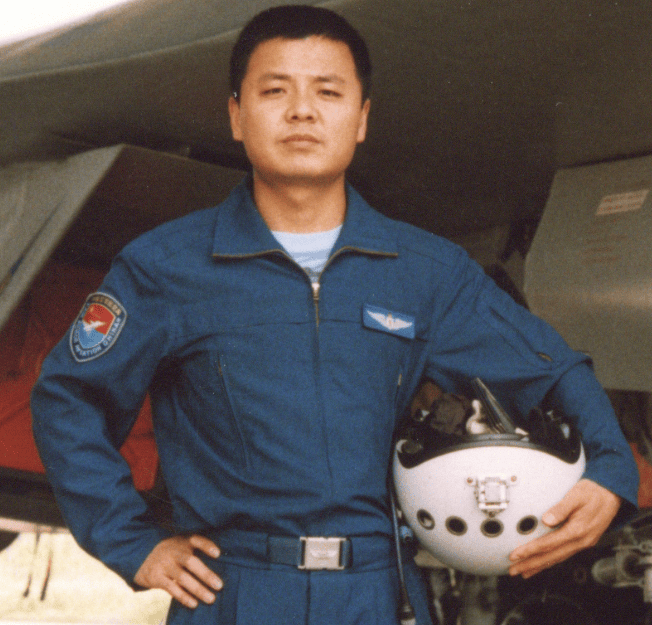

将近三十载的军旅生涯,我一直是在天空中度过的,2500余小时的飞行时长是我对蓝天无尽的热爱。转业后,我投身航天事业,依然志在空天。

以前,我常和战友们在空中执行任务,代表的是国家、是空军。现在,我和团队的“战友们”整天扑在技术岗位上搞科研,心里想的还是国家、部队。这真的让我感到很踏实。

我的办公桌上摆放着军旅时期曾经获得的功勋奖杯,上面醒目的刻字时常让我回想起昔日的战斗荣光。“几度沙场练兵,数载运筹帷幄。能飞天越洋能指战决胜。”这便是我军旅生涯的一个缩影。

1992年9月招飞入伍,我从“首战用我”的一线部队战斗员,到运筹帷幄的机关参谋,再到“沙场点兵”的战役指挥员,一步步成长为飞行大队长、特级飞行员小火箭服务器节点二维码。2021年5月,我毅然转业至航天,开启人生的第二个战场。对于我的选择,战友们曾有不解,但只有我自己知道,这是我内心的召唤。

刚转业到岗时,心情激动之余,我对于新领域的工作却一筹莫展,要在一年时间内搭建几十个仿真模型等平台并完成相关任务,我感受到了前所未有的挑战。

但我的字典里没有“放弃”二字。我深知自身的优势是有着充分的实践经验,我们在研发工作中也要像在空中执行任务时那样融合技术和战法,既要做战斗员,也要做指挥官。于是,我牵头组建协同研发团队,在顶层设计中推敲论证创新方案,在底层执行中协调争取优势资源。

在项目工作中,失败和挫折如同家常便饭,但军人的超强意志力支撑着我和我的团队。有时候觉得累了难了,我抬头看看身边的战友,他们就是我坚持下去的动力之源。

在项目工作中、在团队建设中,我鼓励团队成员发挥专长,开拓创新,推进项目成果直接服务工程需求。经过项目锻炼,多名成员成为技术骨干,并荣获多项院级荣誉。

如今,项目工作已经走上了正轨,虽然我不再翱翔蓝天,但航天科研工作将带着我的梦想,探索更为广阔的天地。如果说,戎装生涯是在拼我人生梦想的一半拼图,那转业后的技术之旅就是解锁了人生梦想的另一半拼图,虽然还没拼完,但我很期待这块拼图拼好后的美丽图景。(文/冯志峰)

我曾经是一个兵,1983年穿上军装,那时候年纪轻,还不懂这身军装会成为我一辈子最鲜明的人生底色。

记得刚入伍时,风沙里练队列,泥地里摸爬滚打。我学的是工兵,练的是地雷爆破的基本功——怎么用探雷器,怎么装爆破筒。1986年,我跟着部队去了云南麻栗坡,在老山主峰扎了营,来到了对越自卫反击战的战场。

麻栗坡的雨总是下个不停,山路湿滑,我这个北方人很不习惯。当时的工作只有几样:布雷、排雷、爆破。我们往往是作战前先上,在雷区开出路来。

那时前线遍地是弹片,先进的探雷器遇见金属就响,根本没有用武之地,我们只能用最基本的探雷针,一点一点地在地上清理,用竹竿挂上爆破弹,一片一片地爆破地雷。

1986年,在一次作战中,敌军据守的高地地形复杂、工事坚固。我们趴在猫耳洞里等着,手里的探雷器开着,然后冒着炮火往前挪,清出通路让主攻部队上。炮弹像下雨一样打在阵地上,碎石砸在钢盔上,战士们英勇无畏地冲上高地,最终取得了胜利。

1988年,我脱掉军装,来到了航天,成为一名光荣的航天人。我的父亲也曾经是一名军人,他常对我说要严谨务实、胆大心细、严守纪律。

退伍不褪色,我在部队的那股劲依旧没有变,建设生产线、在车间里查问题,就得像排雷一样细,任何一个问题都不能放过;赶任务的时候,就得像冲锋一样拼,坚决执行上级的命令不打折扣。

后来我当过车间党支部书记、工会主任,总跟年轻人说:“咱们干航天,跟我当年当兵一样,得有担当,不怕难、向前冲。”我还经常为他们讲述自己在云南老山当兵的艰苦岁月,激励他们在科研的道路上勇敢冲锋,无畏前行。

从部队到航天,变的是岗位,不变的是部队教我的那股坚韧和担当。当兵是保家卫国,现在是建设航天强国,都是为了国家。我会继续将这种宝贵的精神传承下去,在自己的岗位上为航天事业作出贡献。(文/汪家欣)

18岁时我第一次与父母分离,但对军旅生涯的好奇冲淡了离别的苦涩,火车载着我远离了植被茂密的大山。从我踏上去西藏的驻扎之路起,关于雪域边关的热血青春就真正开始了。

去往营地的路上,车子越走越高,上山的路似乎盘旋着通向云间。乘车走了好久,我们终于到了查果拉哨所。在老兵热情的指引下,我们走进帐篷。帐篷里和家里差不多的火炉让我有了一丝暖意。查果拉在藏语里的意思是“鲜花盛开的地方”,但这里山上常年积雪,诗意盎然的名字背后是极端恶劣的自然环境,这里没有和风细雨也没有诗情画意。

我们在老兵的带领下迅速成长,从初来时的“白面书生”到脸上逐渐显现“高原红”,从还算细嫩的手到手上有了老茧和皲裂的口子,从简单的锻炼身体到刺杀操等专业训练,一切都让我的青春更加鲜活。这片雪域高原留下了我17年的坚守和信仰。

2019年我被临时召回北京准备参加阅兵式,我一边欣喜,一边暗自咬牙告诉自己一定要争口气。通过层层选拔,我成功入选了陆军展示方队,第一次近距离观看大国重器,我倍感自豪。2023年,我正式回到了老家,投身航天事业,成为一名喷漆工人。身份的转换鞭策我更加认真地工作,每一次参与任务都让我倍感振奋,每一道工序都让我感受到航天事业的独特魅力。我提醒自己一定要确保产品质量万无一失。

在领导和同事的帮助下,我迅速成长,成了喷漆班有史以来成长最快的班组长。之后,我认真履行岗位职责和工作要求,积极引导大家做好日常技术攻坚、产品质量管控和巡检等工作。

近年来,喷漆生产线面临交付产品种类多、交付时间节点紧的形势,但我永远不会忘记自己曾是一名军人,我要把部队的优良传统和好的作风带进航天班组,用高质量的工作托举集体的荣誉。(口述:吕定龙 整理:王琦)

我是一名产品设计师,曾在陆军某英雄团服役6年多。这两份工作的衔接并不常见,以至于刚加入航天大家庭时,大家都会饶有兴致地问我各种情况。我想这中间有一个“巧合”可能起到了作用。

我曾经服役的部队在一个小山村里,村里的日子重复且单调。当时,科幻小说《三体》大热,我读到了刘慈欣为其所作的后记,里面描述了他幼年时与村里人一起在夜晚仰望星空,追寻我国刚刚发射的第一颗人造卫星——“东方红一号”的场景。那些文字在我的心里泛起涟漪,虽然我曾在学校接触过卫星相关研究,但不知道这辈子还能不能再次参与“造星”这项工作。

复员后,我来到上海,重新参加工作。两年后的一天,我接到了航天单位的招聘电话,当年看《三体》时的场景涌上心头,我完全没想到居然真的有机会实现曾经的梦想。年轻时,我一腔热血投入军营,如今能在热爱的领域发挥自己的力量,实属难得。

进入新岗位后,一开始起步艰难,我加入了一支新组建的专业队伍。队员们年轻,技术成熟度相对欠缺,为此,我们组建攻关团队、四处请教专家……虽然困难重重,但是我们始终按节奏推进项目,极力攻克每一个工程上的难点。工作中,我还给年轻的队友讲述部队的过往经历,为大家加油打气。发射任务的当晚,因为不知道具体发射时间,我一晚上醒来好几次,反复浏览中国航天科技集团微信公众号,直到凌晨看到发射成功的消息,心里的一块石头总算落了地。

工作中,我也在思考,如何保持年轻队伍的活力与凝聚力?回想在部队的时候,明明几乎没有任何物质奖励,明明立功奖章只是一块金属牌,为何大家却感到无比光荣?我想,是大家团结一致的信念发挥了重要作用。

于是我主动找班组长、科室领导讨论交流,借鉴了部队日常管理标准,制定了定期谈心等一系列措施,让大家对未来充满信心。这些做法取得了不错的效果,我带教和培训的近十位年轻同事陆续担任重要角色,队伍的专业水平持续上升。

建军节来临之际,我为自己曾经的军人身份感到自豪,也为现在的航天工作者身份感到骄傲。现在我已到不惑之年,深知唯有继续全力以赴,才能不负时光。我将一如既往地前进,去追寻心中的那束光。(文/刘宴华)

怀着对绿色军营的无比渴望与向往,2012年的冬天,我填写了征兵表,而后成为一名光荣的中国人民解放军第二炮兵(现中国人民解放军火箭军)战士。12月,我来到了部队,在滴水成冰的时节开始了军营生活。

凌晨4点半,零下30摄氏度的冬天,揉着惺忪的睡眼,新兵连的我挣扎着从床上爬起来。为了把被子叠成“豆腐块”,我不得不提前一个多小时起床,并且在起床号响起之前,把卫生打扫完毕。

在一次次的追问中,我想起国家有难时军人勇于担当的场景:抗洪抢险、红军长征、抗美援朝,那么艰难,军人都能挺过去,对于和平年代的我来说,这点伤痛又算什么?

与战友们同甘共苦的日子里,我们在大雪纷飞中跑操,在睫毛上挂满霜的天气里训练,在雪地里练习卧倒,在军歌中完成了百公里拉练……团结、责任与担当刻入了我的生命。

两年军旅生活,不仅锻炼了我强健的体魄,更铸就了我严谨细致、绝对服从、勇于担当、甘于奉献的品格,这对我今后的人生产生了深远的影响。

退伍以后,我回到了学校继续学习。退伍不能褪色,我以钢铁般的纪律在学习和工作上严格要求自己。硕士毕业以后,怀揣着对航天事业的一片热情,我选择了航天,从事无人机相关的工作,这让我深感自豪。

参加工作以来,面对复杂的技术难题和紧迫的节点,我始终像当年执行命令一样,不讲条件、不打折扣、严谨细致。

飞行一般是在晚上,一次就是一通宵。从日落到太阳升起,我夜以继日地盯着飞行数据,丝毫没有畏惧,军营里零下30多摄氏度训练培养出的坚韧,此刻转化为对抗困意与疲惫的力量。机场就是战场,同事就是战友!我期望把一生献给国家的航天事业。(文/乔嘉雨)

来源:《中国航天报》、航天科技集团十一院、四院43所、七院7102厂、八院八部、八院811所